這期 RASC 的 Skynews 雜誌總編輯 Gary Seronik 有篇專欄介紹月表幾個特殊地形目標, 剛好 Sky and Telescope 雜誌 Chuck Wood 也在上次的月球專欄介紹幾個很容易被光影或觀測條件異常所誤導的目標, 兩篇選的目標有些重複. 正好趁這陣子又是霧濛濛的滿月期間來找找看.

拆雙星與看月表我通常都沒畫畫, 前者有點無聊 -- 主要是因為我畫不太出差異啦; 後者則因為太難, 所以一直不曾動筆畫月亮. 不畫太複雜圖的話, 器材就隨便多了, 經緯儀加小折就好. 連兩夜我拿 Borg 71FL 雙眼望遠鏡與 FOA-60 加上 1.7X 延焦變身 f/15 的 Q 版接上雙目視看, 倍率越拉越高, 對於月面細節最後兩組竟都用到 180X 左右, 出瞳徑也都小於 0.4mm, 不過成像品質都還算可以.

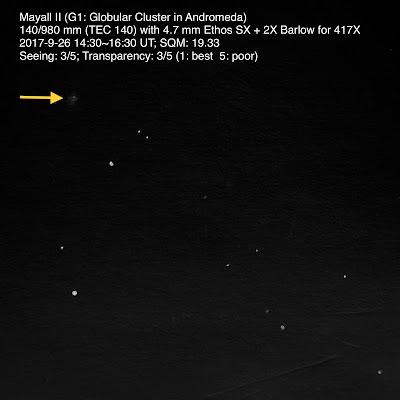

|

| Takahashi TOE 3.3mm + Vernonscope 1.5X barlow for 182X @ Borg 71FL |

|

| Takahashi LE 5mm for 180X @ FOA-60Q |

先列一下幾個組合的計算, 等一下對照目標時比較有概念,

FOA-60Q: Aperture 60mm; Focal Length 900mm

--> 12.5mm (Takahashi Abbe): 72X (Exit Pupil 0.8mm)

--> 12.5mm (Takahashi Abbe) + 1.5X Barlow (Vernonscope): 108X (Exit Pupil 0.56mm)

--> 5mm (Takahashi LE): 180X (Exit Pupil 0.33mm)

--> 3.3mm (Takahashi TOE): 273X (Exit Pupil 0.22mm)

Borg 71FL Matsumoto Binoscope: Aperture 71mm; Focal Length 400mm

--> 5mm (Takahashi LE): 80X (Exit Pupil 0.9mm)

--> 3.3mm (Takahashi TOE): 121X (Exit Pupil 0.59mm)

--> 2.4mm (Vixen HR): 167X (Exit Pupil 0.43mm)

--> 3.3mm (Takahashi TOE) + 1.5X Barlow (Vernonscope): 182X (Exit Pupil 0.39mm)

分三天看:

9/09 --> Moon Phase: 87.6% Waning (FOA-60 Q, Borg 71FL binoscope)

9/10 --> Moon Phase: 79.2% Waning (FOA-60 Q)

9/11 --> Moon Phase: 69.3% Waning (TEC 140 only for Apllo 15 landing site)

目標的話, 首先是刻普勒坑 (Kepler Cratert) 附近的 Reiner Gamma, 白白的像隻蝌蚪般拖著條長尾巴, 因為大小約有 60 km 而且又很白亮, 因此隨便什麼倍率都看得到.

相片很醜, 因為是我自己拍的. 圖中左下角的黑字那裏, Reiner 坑就在旁邊.

Reiner Gamma 看起來像月坑, 實際上卻不是, 真實的成因還不知道, 不過它有很強的磁場, 其表面磁場強度足以構成一個環繞 360 公里, 厚達 300 公里的磁保護區, 甚至足以抵擋太陽風的侵襲. 我們知道太陽風吹襲是讓月表區域逐漸變黑的主要因素之一, 也因此 Reiner Gamma 可以保持如此白晰的面貌.

Reiner Gamma 北邊一點有個大小約 41km 的坑叫 Marius, 但這幾天的光影位置下不太明顯. Marius 再向北邊一點有組三連小坑還算清楚, 大約在三連小坑中間那個的旁邊有塊較暗色的區域叫 Marius Hill. 這片山區有許多凸起物, 遠遠看有點像貼了片質地粗糙的黑貼布, 而這些凸起物都是火山口, 高度不過幾百公尺, 想要看到這片密密麻麻有點噁心的凸凸, 要等光影恰巧落在附近比較有機會. 不過即便在 Moon Phase: 87.6% Waning 下, Borg 71FL Matsumoto Binoscope 把 TOE 3.3mm 套上 1.5X 巴羅作到 182X 竟也能看到 2~3 點凸起物呢, 其他組合都不行. 隔天 Moon Phase: 79.2% Waning 可能 seeing 比較好, FOA-60Q 搭配 LE 5mm 與 TOE 3.3mm 都可以看到一些凸凸物, TOE 3.3 看到的凸起比較多也比較容易.

哥白尼坑 (Copernicus Crater) 附近也有. 滿月時期三大坑: 哥白尼、克普勒、弟谷最明顯, 中央一片白白的, 然後白色線條向四方延伸擴散. 哥白尼在中央位置, 在一片白白的範圍下, 黑色的地形最引人注意. 我會注意到兩坑重疊的 Fauth, 另外有點類似 Marius Hill 黑色一塊沒有名字的一區 (上圖紅方框), 還有一個比 Fauth 小很多的黑點 Copernicus H. 它的大小約 4.6km, 可能跟我每次都會找但大多找不到的阿姆斯壯坑差不多, 不過哥白尼 H 好找多了, 多虧這個小坑圍繞了圈相當黑的物質. 為什麼這麼黑? 推測這個小火山口被撞擊得相當深, 讓很深層的暗色物質流出, 不過附近其它小撞擊坑並沒這麼黑, 因此哥白尼 H 應該是後來才被撞出來的, 跟哥白尼坑是不同時代的產物.

能夠看到哥白尼 H "坑內", 而不是只有圍繞在外面暗色物質的組合有: Borg 71FL binoscope + Vixen HR 2.4mm 以及 TOE 3.3mm/1.5X barlow; FOA-60 Q 也可以, LE 5mm 與 TOE 3.3mm 都可以. 真是有點不可思議, 印象裏我還不曾用 14cm 以下的主鏡看到過阿姆斯壯坑呢, 是因為 Copernicus H 這邊對比效果比較強的關係嗎?

Linne 坑是位在兔子肚子上寧靜海, 靠近連接雨海山脈處很有趣的一個坑. 19 世紀偉大的觀月家 J. F. Julius Schmidt 經過長期的觀察後終於發現月亮上有 "活動" 的證據了, 就是 Linne. Schmidt 宣稱這個坑有時會大噴發, 噴發後它會變成白白一片, 就像這幾天看到的一樣.

相片很醜, 因為還是我自己拍的...

事實上 Linne 大小只有 2.4km, 光影正照時會露出環繞它一圈白色物質的面貌, 斜照時可能找都找不到其蹤跡. 這幾天正好正照, 所以也是明顯得隨便什麼倍率都看得見. 這類的誤會不勝枚舉, 偉大的威廉赫歇爾也曾宣稱發現火山爆發, 其它還有建城堡, 挖運河... 什麼都有.

最後是上圖紅框框內, 有時被稱作 "雨海雕刻" 的奇怪地形. 月表上我們對熟悉的海、灣、山、撞擊坑... 的外形都有一定概念, 但這區的地形就像是被雕刻刀一刀一刀鏟出來的模樣, 仔細看看這面對面的 Julius Caesar 跟 Boscovich 就能體會. 事實上這些現象是當時雨海大撞擊噴灑出來的痕跡. 這區也是因為很明顯, 所以同樣倍率稍稍拉起來就能欣賞了.

除了這幾個新朋友外, 觀月我總不會忘了要去找柏拉圖坑內的小坑, 阿姆斯壯坑, Rima Hyginus 內的小坑, 當然還有阿波羅 15 登陸點的蝙蝠鏢.

可能因為光影位置好, 大約只有 2 km 出頭的柏拉圖坑內的小坑還不難認, 尤其最中央那個. Moon Phase: 87.6% 那天 FOA-60Q + TOE 3.3mm 可以看到中央一個, 與其它目鏡的組合都不行. Borg 71FL binoscope 搭 Vixen HR 2.4mm 與 TOE 3.3mm+1.5X barlow 也沒問題. Moon Phase: 79.2% 那天 FOA-60Q + LE 5mm 最佳, 可以看到 2 個小坑, 反而搭 TOE 3.3mm 就看不見了.

這個時候看阿姆斯壯坑是好機會, 不過 Moon Phase: 87.6% 那天 FOA-60Q 什麼目鏡都沒用. 唯一看得到的組合是 Borg 71FL binoscope 搭 TOE 3.3mm+1.5X barlow. 隔天 Moon Phase: 79.2% FOA-60Q 仍然沒轍, 我想應該是口徑太小解析力不足, 再勉強也不可能吧?

Rima Hyginus 兩條手臂內的小坑, Moon Phase: 79.2% 那天 FOA-60Q 搭 LE5mm 與 TOE 3.3mm 都看得見, 不過 LE5mm 清楚多了, 60mm 小鏡出瞳徑只剩 0.22mm 還是太勉強.

昨晚則是拼阿波羅 15 登陸點的蝙蝠鏢, 月亮出現得晚, 我已經畫完天鵝 IC 1318A 跟反射星雲 NGC 6914 累得半死, 也顧不得 seeing 超差, 隨便看一看就下去睡覺了.

這張圖是

Sky and Telescope 的,我才拍不出來呢, 也沒想去拍啦.

拜光影位置恰當之賜, 這區清楚無比... 雖然畫面像漂在水上載浮載沉, 還是夠清楚, 而且是用 TEC 140. 首先要看見上圖局部放大圈圈內的 Hardley C, 然後再來找那條彎彎曲曲的蝙蝠鏢小河 Hadley Rill... 然後才發現真的有夠難, 因為 Hardley C 離山脈非常非常... 近, seeing 不夠好時只能看見上圖局部放大圈圈內靠上方裂縫比較寬的那截, 黃點點就是登陸點, 靠它旁邊那截只有在 seeing 突然穩個 1~2 秒時看見, 想要目視追完整條 Hadley Rill 真的是偉大的工程啊, 不曉得要怎樣才作得到?