今年的火星大接近過快 2 個月,日子過得真快呀! 火星視直徑大小現在只剩最大時的 60% 而已, 14 arcsec 左右,跟土星差不多;即便如此,這顆橘色星球依舊是剛入夜後天空中最耀眼的星星。不過今年行星季都走到尾巴了,這一兩個禮拜就算火星位在正天頂,seeing 卻不知道為什麼總好不起來,枉費好不容易從 William 兄那邊挖來一支銘鏡 AP EDF 155, 正想大展身手一番說。 >"<

今年參與的天文事件不少,有日環蝕,還有長長尾巴的彗星 C/2020 F3 (NEOWISE) 出現,然後大諧波架台 RST-300 也在差不多相同時間進來,7 月開始看火星。不過下半年發生了許多事 (私事),加上搬家,不但觀測次數大減,筆記也寫得不勤;火星雖然 看/畫 了不少,卻只零星記了兩三篇,得趕快接著補一下了。

8 月底火星長大到 17.6 arcsec,亮度 -1.6 等,不過要接近午夜位置才稍微高一些

|

| Mare Sirenum, Aonius Sinus (TEC 140; TV Bino Vue + 2X OCA; 5mm LE for 390X) |

8 月底的晚上 11 點鐘左右,Mare Sirenum 是當時最明顯的火星地形,彎彎曲曲一條黑帶橫過南半球;相對平淡的北半球,不管有沒有經驗一眼就能認出。中文維基百科把 "Mare Sirenum" 翻成 "薩瑞南海",Sirenum 有 "拉警報", "警報器" 的意思,而 "sea of Siren" 的這個 "Siren" 是荷馬史詩奧德賽裏住在西西里海域的 "賽蓮" 女妖,神話裡這些美女頭、鳥身的女妖用魅惑人心的美聲吸引水手們注意,然後誘使他們迷惑失神撞上岩石而死。今年南半球翻比較高,當時也沒有風暴,所以除了 Mare Sirenum 外,夾在南極冰帽間還認得出另一條顏色稍淡的黑帶,對照一下火星地圖,不知道是不是叫做 "Aonius Sinus"? 雲的話,很明顯的部分有在北極區的,還有在太陽照著那側的邊緣也很容易認出。

|

| Mare Sirenum, Aonius Sinus, Solis Lacus (TEC 140; MKV + 2.6X GPC; 9mm Abbe OR for 260X) |

同樣也在 8 月底畫的,地點在市區河堤邊光害區,看行星還可以,TSA-120 效能也不錯。比較奇怪的是上次的 Aonius Sinus 在 Mare Sirenum 下面,這次的居然反過來標了... 為什麼呢? 其實問題不在 "畫的" 對不對,而是 "標的" 對不對? 這也是看火星認地形時一直困擾自己的地方,到底有什麼資料可以幫忙認出正確的地形 (名)? 更難的是火星有時風暴一起來,暗的變亮的,也有可能整個不見,也有可能只是部分形狀改變... 好像沒有一個明確、標準的地圖可以參考。

找了半天,最後還是回到美國地質調查局 (USGS) 的火星座標資料,終究這個比較有公信力,對對看座標位置:

Mare Sirenum 的中心點位置: 緯度是 -29.71;經度 (西經) 是 155。

Aonium Sinus 的中心點位置: 緯度是 -44.66;經度 (西經) 是 105。

因此嚴格來說上面那張的 Aonium Sinus 位置要稍微高一些,下面那張則要稍微低一些,而且也要右邊一些,接近畫面中央位置。

那著名的火星之眼 -- 太陽湖呢?

Solis Lacus 的中心點位置: 緯度是 -27.72;經度 (西經) 是 90。看起來我標的位置太高一些?

|

| Syrtis Major, Hellas Basin, Sinus Meridiani (TSA-120; TV Bino Vue + 2X OCA; 5mm/7.5mm LE for 240X ~ 360X) |

過了兩個禮拜到 9 月中,火星長大到 21 arcsec,亮度 -2.2 等,已經變成十足夜空中的明星、王者姿態。晚上 11 點左右,火星的招牌地形大三角 Syrtis Major 與 Hellas Basin 又轉回正中間,這邊地形很好認,不太容易弄錯,不過還是把座標標一下好了:

Syrtis Major 的中心點位置: 緯度是 +9.88;經度 (西經) 是 290。

Hellas Basin 的中心點位置: 緯度是 -39.67;經度 (西經) 是 290。

Sinus Meridiani 的中心點位置: 緯度是 -4.94;經度 (西經) 是 0。既然叫 "Meridiani" 經度當然是 "0" 囉!

|

| Mars's Clouds (TEC 140; MKV + 1.25X GPC; 5mm LE for 245X) |

9/21 那天看的重點是雲,真的好多雲!! 最大塊的在北極區,甚至看得出帶點藍色,F side 太陽照到那側的邊緣雲也很多,這是 "晨雲" 嗎? 用黃色濾鏡認雲很有幫助。南極冰帽因為進入炎熱的夏天而迅速縮小,昇華的雲氣散到附近,因此南極冠左右兩側也容易堆雲。這邊有些新地形,同樣也來標座標:

Mare Cimmerium 的中心點位置: 緯度是 -19.78;經度 (西經) 是 220。

Mare Tyrrhenum 的中心點位置: 緯度是 -19.78;經度 (西經) 是 255。

這兩個 "海" 用天頂鏡 "鏡像" 看的話位在 Syrtis Major 與 Hellas Basin 左邊,上下銜接,seeing 還可以而且倍率足的話,應該看得出兩個 "海" 之間的分隔。北極區的藍雲還是很大片,南極區周遭也很容易看到雲。

|

| Terra Sirenum (TSA-120; TV Bino Vue + 2X OCA; 7.5mm LE for 240X) |

到 9 月最後一天,火星飆大到 22 arcsec,亮度 -2.5 等,像一顆大橘燈泡一般,仰望星空不注意到都很難。晚上 11 點左右,Mare Sirenum 又轉回中間。Mare、Sinus、Lacus... 這些海、灣、湖... 之類肉眼觀測明顯的暗或亮的地形通常被叫做 albedo feature,而 "Terra" 比較像一整塊範圍地區,當然裡面有很多 albedo feature,所以上面這張才用 "Terra" Sirenum,"Terra" Aonia 來觀察裡面有哪些 albedo feature。除了雲以外,今年努力了好久想看火山區,比如這兩個:

Olympus Rupes 是圍繞 Olympus 火山的峽谷,天文相片看那區是一小塊亮色圓圓的區域,我大的、小的,中的... 望遠鏡,單眼看、雙眼看... 依舊是模模糊糊不敢確定是不是真的看到? 如果認位置座標的話,不一定找得到字完全一樣的:

Nix Olimpica 的中心點位置: 緯度是 19.78;經度 (西經) 是 130。這比較像我 "似乎" 看到的位置。

Tharsis 的中心點位置: 緯度是 0;經度 (西經) 是 100。 緯度 0 赤道附近沒問題,不過經度 100 就有比較大的偏差了,我猜 "Tharsis" 也是指一個較大的區域,看地圖附近有很多火山,其中緯度 +20;經度 (西經) 140 左右有座大山,沒去查是什麼名字,不過我想會不會就是我畫的那座 Tharsis "Mont." ?

|

| Deimos (CFF 250CC, MKV + 1.25X GPC; 12.5mm Docter for 375X) |

隔天 10 月了,換換口味來找火衛二,+12.5 等,此時不找更等何時? 兩年前看過這個小馬鈴薯之後今年可是信心十足,的確也沒費很多功夫,記得好像只花幾分鐘就看到了。

|

| Deimos (TEC 140, MKV + 1.25X GPC; 3.3mm TOE for 371X) |

隔兩天用 14 公分折射鏡再試一次...... 也不難,但倍率都要拉很高,也可能是月光影響。

這是正火星大接近後幾天畫的,因為之前筆記過所以就不再重複記啦。

|

| Syrtis Major, Hellas Basin (WO FLT132; MKV + 1.25X GPC; 5mm Delite for 227X) |

整個 10 月都是火星霸佔夜空,到 10 月底火星還有 21 arcsec,亮度 -2.4 等,不過目視時會發現火星傾斜了大概 45 度,原來習慣的地形也跟著斜著,南半球更凸出來,Syrtis Major 的尖端都快頂到北極去了。

越畫越不認真,好醜...

|

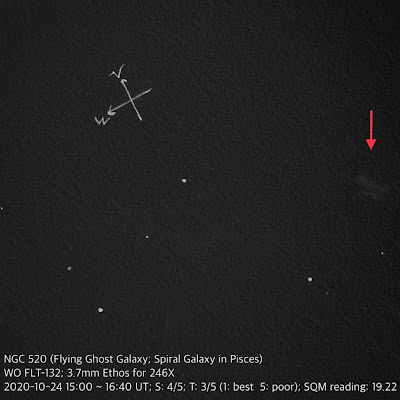

| Dust on Mare Erythraeum, Valles Marineris, Solis Lacus (WO FLT132; MKV + 1.25X GPC; 5mm Delite for 228X) |

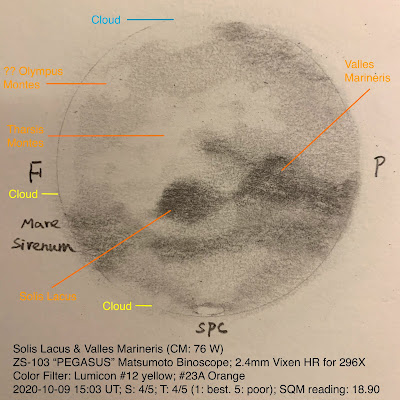

到 11 月中火星迅速縮到 17 arcsec,亮度也下到 -1.6 等,目鏡下的模樣已經比平躺更斜,一付要頭上腳下的樣子。同時我看 ALPO 裡同好的訊息說全球性大沙暴再起...... 實際看了一下,的確,Mare Erythraeum 上頭亮亮一條沙塵橫切,原來暗的太陽湖被沙塵壟罩變成亮的,水手峽谷南邊也很明顯有一大塊沙塵壟罩,沒有 2018 年那次蓋得嚴重,而且還添增了一些明暗反向的效果呢。

再之後偶爾還是會看看火星,不過就像開頭時說的,seeing 變無敵差,所以這應該是今年最後一次畫火星了。

那就 2 年後金牛座見囉!!