日期: 2012-6-27 23:30 ~ 00:30

地點: 自家屋頂

目標: 天秤 Beta, 武仙 Alpha 雙星, 心宿二 雙星, 面紗星雲 (失敗)

TSA-102 + TeleVue Binovue on T-Mount

LE 30; LE 18; XF 8.5; XW 3.5; Panoptic 35; TV UHC

看完月亮上屋頂, 來看看七月份 S&T 介紹的一些目標.

先看人家說唯一的綠色星星, 天秤 beta 星. 目視 2.6 等, 離我們 160 光年, 太陽的 560 倍亮. 很古老很古老的人說, 心宿二跟天秤 beta是當時該天區最亮的兩顆星, 幾百年後的天文觀察家們說, 心宿二跟天秤 beta 一樣亮...現在, 心宿二 1.1 等. 所以, 如果古人不是亂扯的話, 只有兩種可能, 一個是心宿二變亮, 不然就是天秤 beta

變暗, 而這兩種推測都非常不尋常...應該是科學家還找不到合理的解釋吧? 這個 case 跟大犬 gamma 一樣, 大犬 gamma 理論上是當時第三亮的星, 現在呢? 4.11 等, 暗到肉眼幾乎看不見. 而其原因依舊是個謎...

我先用單眼看, 一點都不覺得是綠色, 偏藍白色, 不管倍率怎麼換都看不出, 書上說要用極低的倍率, 我也用7x50 看, 看不出來...事實上其光譜是真的白色. 換BV 就不同了, 有點黃色出來, 加上藍色的調和效果, 真的還混出一點檸檬綠的色調. 不過與書上說的不同是, 倍率放大後綠色效果更好, 哇! 真神奇, 不過搞不好是色差反效果.

然後想試試看拆心宿二雙星, 雜誌說至少要 6" 鏡...不信邪...不信也沒用, 真的拆不開, 心宿二實在太亮了, 亮到200x, airy disk 就出來. 書上說, 雜誌也說...要拆這一組, 就要等月掩心宿二, 哇...太酷了. 當月掩心宿二, 心宿二復出時, 會有那麼...幾秒, 可以看見那顆綠色...也是綠色的喔, 伴星. 真的嗎? 真的嗎? 真的嗎?...太令人期待了.

轉頭, 看另一組雙星, 武仙 alpha, 中國人的帝星, 帝座. 老外叫他 Ras Algethi, 不知道是不是電影神鬼戰士羅素洛克演的那一個? 總之古今中外它都是威武神氣, 離我們 380光年, 因為快掛了, 是一顆紅巨星, 所以亮度變來變去, 3~4等間吧? 溫度也不高, 3000 K (太陽是: 日冕 200萬K, 中心 1400萬K). 它的伴星 5.7等, 事實上這顆伴星也是雙星... 書上說, 它是...綠的.

實際觀測, 薄雲下居然找不太到這顆星, 對了兩三顆才找到, 不過一旦找到決不會認錯, 因為它實在太橘紅了, 單眼看完全被雙眼看打趴, 伴星小小顆, 說與主星有強烈對比效果沒問題, 大小不同, 顏色不同, 明暗不同...不過說他是綠色? 有點勉強...也許是主星的橘紅色調太強了, 對比出來的結果吧? 順便提一下的是, XW 3.5此時的威力展現無遺, XF 8.5單眼看已有點模糊, XW 3.5 擺上去居然清清晰晰令人讚嘆不已. 是我唯一願意拔掉BV用單眼看的目鏡.

最後, 裝上UHC來試試看, 不料東南, 東北方都是薄雲...可是很奇怪, 銀河卻看得到耶. M8/M20 等下次, 面紗不太記得在天鵝屁股左邊還是右邊, 於是隨便亂看, 亮星都變綠色, 哈哈...找什麼綠星? UHC 放上去全部變綠星, 哈哈...找不到...也許不到 3 度的視野難分辨吧? 面紗大小到底幾度啊? 下次再來挑戰.

Practice

2012年6月28日 星期四

再來多認識一點月亮

日期: 2012-6-27 23:00 ~ 23:30

地點: 自家陽台

目標: 月球

TSA-102 + TeleVue Binovue on T-Mount

LE 30; LE 18; XF 8.5; XW 3.5

其實今天看到半夜12點半, 前半段看月亮, 後半段看星星, 所以拆兩篇記錄.

昨天很認真把 Turn left at Orion 關於月亮的那幾段好好的讀完, 把有趣的目標筆記下來, 準備日後好好來看, 沒想到昨天居然就有機會了, 筆記沒帶回家, 不管啦...記多少看多少吧...

看月亮有好幾種不同的動機, 初學者如我, 能夠多認出一些月球的地形地貌就很有成就感了. 有人會想觀看其地理地質特色; 也有人是為了想找到各個阿波羅登陸點; 還有人想辨識出最近才被撞出的隕石坑... 就算是相同的目標, 不同盈虧的情況看, 也會有非常不同的面貌. 對自己而言, 很大的原因是因為天候條件常常不允許看深空, 但是看月球的機會相對起來機會大多了.

豐富海 (Mare Fecunditstis)

新月時最早看見的兩個地形, 一個是Mare Crisium (危難海) 另一個就是 Mare Fecunditstis (豐富海). Fecunditstis 位於兔子其中一隻耳朵...這是我自己的記法

Fecunditstis 裡有一對撞擊坑, 名字就叫 Messier, 跟 M天體那個 "梅西爾" 名字一樣. Messier-A 有兩條拖得長長的 "彗尾", 推測是被流星斜斜撞到的. 很明顯, 小雙筒就看得到. 書上說, 太陽越直射反而越容易看見呢, 所以錯過了新月沒關係...

Mare Nectaris (酒海? 神酒海?)兔子另一隻耳朵是 Mare Nectaris (酒海? 神酒海?), Nectaris 邊邊 (西邊, 如果用折射鏡看左右相反, 那就是在右邊) 有三連坑, Theophilus, Cyrillus, Catharina... 講到這, 好可憐, 網路找半天, 找不到什麼月球地圖的繁體中文翻譯, 簡體是有啦, 可是不喜歡簡體版的命名, 難道沒有台灣版的月球地圖命名? (Update: 台北天文館網站有) Theophilus 有明顯的中央山峰可放大來仔細觀察看看.

南北極有很多坑坑巴巴的山, 有些山谷太陽永遠照不到, 據科學家研判...同時繞月球的研究衛星雷達也顯示... 可能有水/冰存在的痕跡喔.

不過以上都忘記要看, 真糟糕, 下次再來...

對了, 新月看到的 "the old moon in the new moon's arms" 的地球光今天看不到. 如果從地球表面積與月球比較計算, 從月球看地球其亮度大約比地球看月球亮 75 倍. 第一次看到的人都覺得很怪很好玩, 我覺得作者做了一個很有趣的比喻解釋, 他說...為什麼人們看到會覺得怪呢? 因為 you see what you think you "shouldn't" see...嗯, 蠻有意思的.

快到 Half moon 時, 西邊看得見的月球大致分成三塊地形. 一是南方高原區, 這裡坑坑巴巴的, 是月球最古老的地理區之一. 第二是中央一塊塊的平原海 (mare plains), 這裡是月球最年輕, 平坦的區域. 最後是北方高原區...大的 Mares, 圖畫過一遍就很容易記住, 其他的...就要靠一個一個去看, 去認識囉.

亞平寧山 (Mt. Apenniues) 與 高加索山 (Mt. Caucasus)夾在 Mare Serenitatis (晴朗海? 澄海?) -- 兔子身體; 與 Mare Imbrium (雨海?)-- 月亮中央偏上偏東(看過去是略左上方)很大的一片海之間; 有兩座山, 南邊的是 Apenniues, 北邊的是 Caucasus (高加索山?). Apenniues 比較精確來說, 應該是夾在 Imbrium 與 mare Vaporum (汽海?) 間, Vaporum 比較小, 上次找 Hyginus 時有先從它開始定位再往南找. 這兩座山推測是 40億年前 Imbrium 被巨大流星撞擊推擠出來的. Imbrium 這麼大...真難想像到底是什麼流星撞到的? 順道提一下, Caucasus 北邊偏西 (靠陰影邊, 折射鏡看是右邊) 是 Alpine 山谷... 山沒那麼多, 多認識一個還好...不像 Crater 一大堆...

Apenniues 跟 Caucasus 兩山中間有一個通道貫穿 Imbrium 跟 Serenitatis. Apenniues 最北端就是 Mt. Hadley, 要等到太陽照射角高一些, 所造成的陰影短一些時, 才可以看得到 Hadley Rille. 為什麼要看 Mt. Hadley? 貼一張 NASA 的相片:

酷吧? 那座山就是 Hadley. 再來一張...

這...就是看月亮吸引人之處了, 哈哈哈...

Mare Serenitatis (晴朗海? 澄海?) Serenitatis 上面(北邊)有一個 "湖", Lacus Somniorum (睡湖? 夢湖?). 介於湖海間有一個坑叫 Posidonius. 這是一個看起來殘破不堪, 幾乎被玄武岩覆蓋的地形, 上面的火山熔岩流跡蔓延其間, 看起來頗為壯觀, 這也是我想看的...可是...還是忘了看.

Lacus Somniorum 在 Posidonius 另一邊, 大概是 Caucasus 山的最北邊, 有另外兩個坑, 靠 Caucasus 的叫 Exdoxus, 另一個較大的叫 Aristotle. 建議用高倍來看看其邊緣 (rim) 有多尖銳, 而其組織有多麼粗糙... 這是 Aristotle 區熔岩噴發覆蓋的遺跡? 我猜當時 Aristotle區 一定被火山噴得亂七八糟.

Serenitatis 裡面的坑 Bessel ... 忘了看. 滿月時, 可以看見從 Bessel 連一條白線到 Tycho , 那可是很長的一條線耶... Serenitatis 從 Posidonius 沿著邊邊往南看, 會發現這沿著邊邊的地區顏色比較深, 這裡地質年代久遠可追溯到40億年前, 而且富含 "鈦" 元素. 就在快接到 Tranquillity 處有一區超級黑, 這裡是 Taurus-littrow 山谷, 附近就是 阿波羅 17 降落處.

Hyginus Rille & Ariadaeus Rille

Hyginus Rille 蠻容易找到的, 可惜當時角度實在太低, 不容易看到細節啦...像是坑周圍較深色的地形, 證明是火山熔岩遺跡. Hyginus 西邊, 從 Vaporum 橫跨到 Mare Tranquillity (寧靜海) 間還有一條河谷, Ariadaeus Rille. 看起來不好找, 貼兩張照片勉勵一下自己...希望有朝一日找到.

Mare Tranquillity (寧靜海) 寧靜海西南邊有兩個有點疊到的坑, Ritter 跟 Sabine...左邊(靠 Fecunditstis 那邊...方向好煩喔) 有另一個坑 Maskelyne...有何特殊之處呢? 從 Sabine 往 Maskelyne 走 1/4 處就是阿波羅 11 降落處...1969-7-20...我出生還不到兩個月..."我的一小步, 人類的一大步"... 用業餘攝影家 (觀星會 DCK )的大作來標示, 表示...這目標應該不會很難找到吧? ... 多謝 DCK 大大, 用了一堆你的相片... 下面還有一張 google 來的日文相片, 超清楚的啦... 相片裡紫色字的 "+Apollo11" 上方有三個小坑, 分別以該任務的 3 位太空人命名, 紅色小圈圈由左到右, 艾德林, 柯林斯, 阿姆斯壯 (有約 4.6 km, 很有機會看見喔)

Vaporum 下面(南邊)一點, Sinus Medii, 這算一個 mare, 也可以提一下, 因為位於月球赤道上, 從地球看過去, 算是離地球最近的一點, 所以不管怎麼看, 都是正面對著我們.

再往南一些的坑, 太多了... 南邊高原區有一堆像前面提到的 Nectaris 西邊三連坑, Theophilus, Cyrillus, Catharina...類似會重疊到的坑, 舊坑又被流星砸到, 生出新坑, 一個疊一個...

Mare Imbrium 回到 Imbrium 北邊有一個大坑 Plato ... 今天還看不到, Plato 裡面非常非常...平坦. 看相片還以為是熨斗燙的, 哈哈... 注意看裡面那四個小坑, 據說是月球迷挑戰的題目之一喔...

Plato 下面有幾座山, 像 Pico 山, 矗立在平坦的地形上很有趣, 因為旁邊太平了, 所以它看起來好像假的喔, 黏上去的樣子.

Pico 是相片裡較靠近Plato的, 右下方一些的是另一座山, Piton...這個昨晚就有看到了. Imbrium 北邊靠近 Plato 的附近有一個 "灣", 叫 Sinus Iridum (中央灣?), 蠻明顯的.

再走回去 Apenniues 山, 沿著山往南走到盡頭, 先會看到一個中型的坑, Eratosthenes, 然後呢, 就會看見接近滿月時最引人注目的坑, Copernicus (哥白尼坑), 這個搞不好肉眼都看得到, 還有很多白色放射狀線條由坑中心向四周輻射. 這個坑相對年輕, 又大...直徑約 100 km. 中央也有山, 改天天氣好再仔細來看看...再往東邊看就是一大片的... ?? (該叫什麼呢? Mare 是 "海", 那 "Oceanus" 呢?) Oceanus Procellarum 還有其他的 Mares...這些就懶得去認識了...

Tycho Crater 第古坑, 應該也算是肉眼目標吧? 滿月時最明顯的特徵. 可以算一算有幾條輻射線條...

Tycho 坑南邊有一個超大坑, Clavius, 很大, 直徑約 250 KM. 1968 年有一部科幻電影 "2001: A space Odyssey" 的月球基地就設在 Clavius... 我還沒出生咧...這裡的地形因為太陽光影變化而迅速變化, 甚至觀察時間久一點就能察覺呢...聽起來很有趣...

2012-6-29 update: 昨晚滿天薄雲, 想說月亮肉眼看過去還是很不錯啊, 也許不會失望. 所以23:00 架好望遠鏡, 滿懷希望... 答案是...錯, 大錯, 望遠鏡一看都是雲在飄, 細節難以觀察, Fecunditstis 那邊應該是太陽直射的地方, 亮到爆, 所以想看 Messier-A 一點機會都沒有. Posidonius 則是又亮又霧...雲太多, 也看不到細節. Hyginus 也是, 略略看得出輪廓罷了. 只有 Plato, Pico/Piton 因為靠近陰影區, 相對清楚, 倍率放大後也不行. Apenniues Mt. 很清楚, 可惜沒仔細研究 Hadley Rille, 不知要看啥? 此時 Copernicus 正壯觀...除此之外, 沒有什麼特別的了.

2012年6月25日 星期一

起司月亮

日期: 2012-6-24 20:30 ~ 21:00

地點: 自家陽台

目標: 月球

TSA-102 + TeleVue Binovue on T-Mount

LE 30; LE 18; XF 8.5; XW 3.5

其實很難看, 雲霧太多了... 可是應該又一個月沒星空了吧? 能看就加減看...

先試試看新貨 XW 3.5, 相當滿意, 不會後悔拿來取代WO UWAN 4mm.

基本上是類似XF 的冷色調, 所謂"冷"是指, 有點"灰白"色調, 之前WO給人的感覺就"暖"多了, 暖而柔, Pentax 的是冷且清. TV 比較介於其中, 不過TV我只買過長焦的, 不知其短焦EP感覺如何?

BV 擺上去, 整個感覺就完全不同了, 變大變立體. 今天邀請好寶寶來看月亮, 有了BV, 小孩可以看很久... 30mm 54X (因為要加2X OCS 合焦) 視野可以看見整個月球的"球形" (除了發光的一眉型以外, 其他球型面積有一點點光可以看到), 新月的前幾天好像都可以, 應該是地球的反射光吧? 球體外恰巧有一顆亮星, 位於球體暗的那邊天區, 這個構圖就很美. 放大以後, 寧靜海跟晴朗海邊的一些山影特別雄偉...好寶寶看完下樓後還畫了一幅圖, 我說她畫的是起司月亮, 好寶寶似乎也很滿意這個命名.

幾個禮拜前, 也有一晚微風好天氣可以跟好寶寶重新躺在屋頂上瀏覽一遍夜空. 鋪上野餐墊, 躺下來...滿天星星真美, 先複習一遍...從她最愛的天蠍開始...有一段時間好寶寶拼命畫天蠍, 所有的畫都有一隻天蠍...然後前面的天秤, 再往前有處女角宿一跟土星, 烏鴉已經看不見了... 獅子還在, 火星在尾巴...順時針轉 90度繼續... 大熊, 順便練一下眼力找找看開陽邊的貓星, 跟勺柄平行的獵犬... 像大風箏的牧夫跟大角星...旁邊一個碗狀的北冕...喔, 還有在中天的倒 K 武仙, 還有武仙頭紅巨星的帝座, 武仙腳踩著的天龍頭, 還有一邊的天琴織女...天鷹牛郎在東邊剛出來, 天鵝也看得見半隻, 還有隱隱約約的海豚跟蜻蜓...再轉回到天蠍旁邊的大蛇以及抓著大蛇的大圈圈蛇夫...講一遍她就全部有回憶了, 然後拿指星筆考考她...然後又開始亂編星座了, 杯子座, 檯燈座, 馬桶座...

不知道好寶寶長大後還會記得嗎? 為父的我是可以記到海枯石爛啦....

地點: 自家陽台

目標: 月球

TSA-102 + TeleVue Binovue on T-Mount

LE 30; LE 18; XF 8.5; XW 3.5

其實很難看, 雲霧太多了... 可是應該又一個月沒星空了吧? 能看就加減看...

先試試看新貨 XW 3.5, 相當滿意, 不會後悔拿來取代WO UWAN 4mm.

基本上是類似XF 的冷色調, 所謂"冷"是指, 有點"灰白"色調, 之前WO給人的感覺就"暖"多了, 暖而柔, Pentax 的是冷且清. TV 比較介於其中, 不過TV我只買過長焦的, 不知其短焦EP感覺如何?

BV 擺上去, 整個感覺就完全不同了, 變大變立體. 今天邀請好寶寶來看月亮, 有了BV, 小孩可以看很久... 30mm 54X (因為要加2X OCS 合焦) 視野可以看見整個月球的"球形" (除了發光的一眉型以外, 其他球型面積有一點點光可以看到), 新月的前幾天好像都可以, 應該是地球的反射光吧? 球體外恰巧有一顆亮星, 位於球體暗的那邊天區, 這個構圖就很美. 放大以後, 寧靜海跟晴朗海邊的一些山影特別雄偉...好寶寶看完下樓後還畫了一幅圖, 我說她畫的是起司月亮, 好寶寶似乎也很滿意這個命名.

幾個禮拜前, 也有一晚微風好天氣可以跟好寶寶重新躺在屋頂上瀏覽一遍夜空. 鋪上野餐墊, 躺下來...滿天星星真美, 先複習一遍...從她最愛的天蠍開始...有一段時間好寶寶拼命畫天蠍, 所有的畫都有一隻天蠍...然後前面的天秤, 再往前有處女角宿一跟土星, 烏鴉已經看不見了... 獅子還在, 火星在尾巴...順時針轉 90度繼續... 大熊, 順便練一下眼力找找看開陽邊的貓星, 跟勺柄平行的獵犬... 像大風箏的牧夫跟大角星...旁邊一個碗狀的北冕...喔, 還有在中天的倒 K 武仙, 還有武仙頭紅巨星的帝座, 武仙腳踩著的天龍頭, 還有一邊的天琴織女...天鷹牛郎在東邊剛出來, 天鵝也看得見半隻, 還有隱隱約約的海豚跟蜻蜓...再轉回到天蠍旁邊的大蛇以及抓著大蛇的大圈圈蛇夫...講一遍她就全部有回憶了, 然後拿指星筆考考她...然後又開始亂編星座了, 杯子座, 檯燈座, 馬桶座...

不知道好寶寶長大後還會記得嗎? 為父的我是可以記到海枯石爛啦....

2012年6月21日 星期四

烘豆紀錄 (直達科契爾G2水洗耶加) --- 烘 3 次

以後喝完再來做烘豆紀錄, 不然不是在搞笑而已嗎?

這支豆是直達推薦"物超所值"的好貨...

我是不確定是不是物超所值啦, 但是這支豆子真的很好, 乾香氣就是那種甜甜的香, 沖泡後的花香也很明顯, 口感也超棒...

那自己烘的呢?

6/17 烘第一次, 160 g, 計畫做 12 min 190度一爆.

預熱時沒注意到熱溫度上到快 220 度,

不管了...就進豆吧. 1 分鐘, 約 98 度反曲...

因為已經在每分鐘紀錄區設好預定到達的溫度了, 所以就盡量把溫度控到那裏就好...

溫度到 185 左右是11分30秒...真準, 越來越熟這機器啦...於是關火給它滑...以前做這動作很沒信心, 現在就不怕了, 因為從豆色, 冒煙量...可以感覺它就要爆啦...最後 13min 時一爆, 沒像上次碧利葉門伊詩瑪莉野生摩卡爆這麼久, 爆不到 1min 就沒聲音了, 我還撐到 1min 才下豆, 所以豆色比直達烘的深一些...

放三天, 今天沖來喝...讚, 不覺得會跟店家烘的差很多耶, 唯一要挑剔的話, 是body沒那麼厚醇, 不過這搞不好是沖泡的問題...

因此我又回復信心了, 也許真的是碧利的豆子不夠優? 哈哈哈...自我安慰...

6/24 烘第二次, 160g, 也是計畫做 12 min 190度一爆. 要先寫烘豆紀錄, 結果可以候補.

事實上...計畫追不到變化...哈哈哈...

跟往常一樣, 預設好每分鐘溫度, 然後開開關關來調整火力...省略掉中間過程, 不過可以看圖...真的...調這台機器...臉皮厚一點說...已經接近爐火純青了, 那個曲線真是滿意呀, 前 6 分鐘真的是 3 度, 3度 穩穩往上爬, 後面加速時 5 度, 5 度...穩穩上升, 184度左右關火滑得漂漂亮亮...不過, 世事永遠無法一切完美的... 14min 時 一爆起 (這隻豆要到 197, 198 才會一爆, 果然每隻豆都不同...), 然後...然後...沒下文了? 不會這樣吧? 吸熱不夠? 應該不會啊? 雖比上次升溫慢一些, 但是也烘比較久一些了呀? 看顏色...還可以忍受, 不至於太黑...過了快 2 min終於又有一些零碎爆音...不會是二爆吧? 我的溫度沒到可以二爆的程度啊? 不管了, 快快下豆...喝起來會如何呢? 過兩天分曉吧...

6/28 update: 剛剛喝了, 還是很香, 不過沒那麼多樣化的香, 不知是不是烘比較久磨掉了? 比較偏糖香, 巧克力香. 入口不焦不苦, 水味有點重...太薄了啦, 甜味還蠻明顯的, 酸味不見了? 我還蠻喜歡這隻的酸味說, 應該真的是烘太久了. 餘韻有一些, 偏巧克力可可味...就這樣, 還有一次可以烘.

7/8 烘第三次, 180g, 計畫做 13 min 200度一爆. 其實跟以前一樣啦, 差不多就是 5min 時到 120度, 然後每分鐘上升 10 度的速度. 如果知道這隻豆的一爆點... 如說這支是 195~200, 185 度左右就關火滑行...怎麼這麼愛 "滑行"? 可能是自己也不會其他技巧, "滑行" 聽起來蠻酷的, 所以就每次都提一下...

既然這麼有把握, 預熱差不多差不多就進豆吧, 反正有辦法盡快把溫度控到預定的軌道上就好了, 這次的曲線比較像第一次, 所以一爆點也差不多, 不過這次爆得好多了, 報個一分鐘就下豆, 免得跟上次一樣把酸味都磨掉了. 改天再補結果囉, 不過這次因為太陽大, 藉著陽光仔細看了一下烘好的豆貌, 居然有不少烘得不平均的豆子, 真怪? 還有... 我覺得好的, 準的測溫線可能"非常"重要, 它就是 GPS, 你的車再好或再爛, 都要靠它導航.

7/16 update: 剛沖來喝, 如果直達的是100 分, 我想這次烘的也有 90 分吧? 哈哈, 每次烘到最好那次, 都是最後一次, 哈哈.

前天到艾瑞絲買了一隻烘好的玻利維亞飛燕莊園, 口感也是偏薄, 有水水的感覺, 所以... 也許真的是沖泡的問題, 或是... 也許是生豆的問題, 要有信心...不一定是自己不會烘啦...

這支豆是直達推薦"物超所值"的好貨...

我是不確定是不是物超所值啦, 但是這支豆子真的很好, 乾香氣就是那種甜甜的香, 沖泡後的花香也很明顯, 口感也超棒...

那自己烘的呢?

6/17 烘第一次, 160 g, 計畫做 12 min 190度一爆.

預熱時沒注意到熱溫度上到快 220 度,

不管了...就進豆吧. 1 分鐘, 約 98 度反曲...

因為已經在每分鐘紀錄區設好預定到達的溫度了, 所以就盡量把溫度控到那裏就好...

溫度到 185 左右是11分30秒...真準, 越來越熟這機器啦...於是關火給它滑...以前做這動作很沒信心, 現在就不怕了, 因為從豆色, 冒煙量...可以感覺它就要爆啦...最後 13min 時一爆, 沒像上次碧利葉門伊詩瑪莉野生摩卡爆這麼久, 爆不到 1min 就沒聲音了, 我還撐到 1min 才下豆, 所以豆色比直達烘的深一些...

放三天, 今天沖來喝...讚, 不覺得會跟店家烘的差很多耶, 唯一要挑剔的話, 是body沒那麼厚醇, 不過這搞不好是沖泡的問題...

因此我又回復信心了, 也許真的是碧利的豆子不夠優? 哈哈哈...自我安慰...

6/24 烘第二次, 160g, 也是計畫做 12 min 190度一爆. 要先寫烘豆紀錄, 結果可以候補.

事實上...計畫追不到變化...哈哈哈...

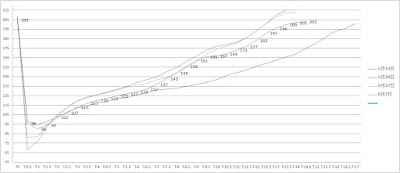

跟往常一樣, 預設好每分鐘溫度, 然後開開關關來調整火力...省略掉中間過程, 不過可以看圖...真的...調這台機器...臉皮厚一點說...已經接近爐火純青了, 那個曲線真是滿意呀, 前 6 分鐘真的是 3 度, 3度 穩穩往上爬, 後面加速時 5 度, 5 度...穩穩上升, 184度左右關火滑得漂漂亮亮...不過, 世事永遠無法一切完美的... 14min 時 一爆起 (這隻豆要到 197, 198 才會一爆, 果然每隻豆都不同...), 然後...然後...沒下文了? 不會這樣吧? 吸熱不夠? 應該不會啊? 雖比上次升溫慢一些, 但是也烘比較久一些了呀? 看顏色...還可以忍受, 不至於太黑...過了快 2 min終於又有一些零碎爆音...不會是二爆吧? 我的溫度沒到可以二爆的程度啊? 不管了, 快快下豆...喝起來會如何呢? 過兩天分曉吧...

6/28 update: 剛剛喝了, 還是很香, 不過沒那麼多樣化的香, 不知是不是烘比較久磨掉了? 比較偏糖香, 巧克力香. 入口不焦不苦, 水味有點重...太薄了啦, 甜味還蠻明顯的, 酸味不見了? 我還蠻喜歡這隻的酸味說, 應該真的是烘太久了. 餘韻有一些, 偏巧克力可可味...就這樣, 還有一次可以烘.

7/8 烘第三次, 180g, 計畫做 13 min 200度一爆. 其實跟以前一樣啦, 差不多就是 5min 時到 120度, 然後每分鐘上升 10 度的速度. 如果知道這隻豆的一爆點... 如說這支是 195~200, 185 度左右就關火滑行...怎麼這麼愛 "滑行"? 可能是自己也不會其他技巧, "滑行" 聽起來蠻酷的, 所以就每次都提一下...

既然這麼有把握, 預熱差不多差不多就進豆吧, 反正有辦法盡快把溫度控到預定的軌道上就好了, 這次的曲線比較像第一次, 所以一爆點也差不多, 不過這次爆得好多了, 報個一分鐘就下豆, 免得跟上次一樣把酸味都磨掉了. 改天再補結果囉, 不過這次因為太陽大, 藉著陽光仔細看了一下烘好的豆貌, 居然有不少烘得不平均的豆子, 真怪? 還有... 我覺得好的, 準的測溫線可能"非常"重要, 它就是 GPS, 你的車再好或再爛, 都要靠它導航.

7/16 update: 剛沖來喝, 如果直達的是100 分, 我想這次烘的也有 90 分吧? 哈哈, 每次烘到最好那次, 都是最後一次, 哈哈.

前天到艾瑞絲買了一隻烘好的玻利維亞飛燕莊園, 口感也是偏薄, 有水水的感覺, 所以... 也許真的是沖泡的問題, 或是... 也許是生豆的問題, 要有信心...不一定是自己不會烘啦...

2012年6月19日 星期二

(照片)望遠鏡曬太陽

梅雨...潮濕...悶熱...

趁今天有太陽, CF 幫我做好擺 Telrad 的 L 型架, 就把它裝起來, 校準一下, 然後...拍照...順便讓鏡子透透氣, 吹吹風...

裝好變這樣, 這是從國際光器賣一隻給TG2用的控制把手來的靈感, 夾在高橋筒箍與經緯儀中間, 真的蠻不錯的...

update: 用了幾次...不好用... Finder 一定要附著在鏡身上才會準, 像這樣擺, 每次固定鏡子的位置不同, finder 還是對不準...中看不重用...

把全部家當組合起來...好像小朋友玩家家酒...

既然如此...把 TG2 與 大雙筒也拿來曬太陽跟拍照好了...

趁今天有太陽, CF 幫我做好擺 Telrad 的 L 型架, 就把它裝起來, 校準一下, 然後...拍照...順便讓鏡子透透氣, 吹吹風...

裝好變這樣, 這是從國際光器賣一隻給TG2用的控制把手來的靈感, 夾在高橋筒箍與經緯儀中間, 真的蠻不錯的...

update: 用了幾次...不好用... Finder 一定要附著在鏡身上才會準, 像這樣擺, 每次固定鏡子的位置不同, finder 還是對不準...中看不重用...

把全部家當組合起來...好像小朋友玩家家酒...

既然如此...把 TG2 與 大雙筒也拿來曬太陽跟拍照好了...

2012年6月15日 星期五

(照片)新3.5mm目鏡

這隻是跟著baader天頂鏡一起請日本代購買的, 是我買過最貴的一支了. 本來只有要買天頂鏡, 結果國際光器說要等 3 禮拜, 結果就去協榮網站找, 找著找著不知幹嘛就多買了這一支, 最後咧...還是要等 3 禮拜. 昨天拿到, Pentax 包得實在有夠好...我的第一支 XW 耶!!

細細拆開以後, 真的是有夠大支, 比 Panoptic 35mm 還高, 瘦一點...

鏡面很大, 鍍膜略帶綠色, 跟 XF 幾近透明完全不同, 但是有Pentax的感覺, 什麼感覺? 也說不上來...

LE 擺在一起就沒有類似的風韻, 有一說 LE 是 Masuyama 設計/做 的, 常常看到這家的名字, 但是孤陋寡聞, 實在不知其詳細.

最後是大合照

寫得像鞋子包包似的, 一點技術性都沒有, 哈哈...希望早日開光, 這種鬼天氣...唉...

細細拆開以後, 真的是有夠大支, 比 Panoptic 35mm 還高, 瘦一點...

鏡面很大, 鍍膜略帶綠色, 跟 XF 幾近透明完全不同, 但是有Pentax的感覺, 什麼感覺? 也說不上來...

LE 擺在一起就沒有類似的風韻, 有一說 LE 是 Masuyama 設計/做 的, 常常看到這家的名字, 但是孤陋寡聞, 實在不知其詳細.

最後是大合照

寫得像鞋子包包似的, 一點技術性都沒有, 哈哈...希望早日開光, 這種鬼天氣...唉...

(照片) 新天頂鏡

這隻是托日本代購買的, 全名是: Baader Planetarium 2" Clicklock Mirror Star Diagonal. 包裝良好, 還送一個皮(可能是塑膠的, 不過很軟)袋, 感覺真是高級.

作工精細, 白色粗顆粒塗裝顯得很堅固, 黑紅色的線條與字樣搭配得很好.

真正吸引我的是裝目鏡座邊那六顆小螺絲牢牢把座體鎖緊, 不用擔心使用一晚後脫落鬆動摔壞昂貴的目鏡以及BV. 當然還有那我愛死了的Clicklock 裝置. 與WO比起來, 怎麼覺得其aperture真的比較大?

再擺一張比較, 外觀上 Baader 一整個堅固

最後裝上鏡子

原本有幾個考量, 一個是高橋的天頂鏡, 一個是TV 的 everbright. 高橋的當然漂亮, 據說其鏡面用的是它們家以前牛頓鏡的副鏡. 而TV 另有其特點, 號稱外殼是一片式鋁材, 因為沒有接邊, 所以也沒有位移鬆動之虞, 當然號稱反射最準囉. 也有考慮過高橋 的"菱鏡", 因為便宜. 菱鏡比較容易有色差, 而且重...TSA-102 還好, 因為不是太短焦, 太短的鏡子光線入射傾角太大, 更容易造成色差, 所以大部分短焦鏡都配 mirror, 長焦才有配菱鏡. 菱鏡重, 所以也少見 2" 規格.

買天頂鏡時通常會注意到兩種數字...ㄜ...錢先不算啦! 一個是光反射後的"傳達"率(transmission), 標準鍍一層鋁膜: 88%; 加強一點兩層: 91%; 市場主要在賣的增強鋁鍍膜...3 層: 94%. 還有很多現在說 "電介質" 鍍上 22 層: 99%...這些重要嗎? 老實說人眼應該分不出來 96% 與 99%差別啦, 不過這個在賣東西時應該蠻受用的... 攝影應該分得出, 問題是誰攝影會用到天頂鏡啊? 鍍 22 層的據說可以用到天荒地老不會壞, 難怪 Baader 那隻上面敢寫: lifetime warranty.

那反射後的"傳達"率不是第一重要, 那應該是哪個? "平坦率" (flatness), 1/7, 1/10, 1/20 wave length 的表面平整率...這比上面提到的重要多了. 矛盾的是...越亮, 就要鍍越多層, 鍍越多層表面就越不容易平整...邏輯上蠻通的...所以, 光通率越高 (99%), 越平整 (1/10 wave length) 就越貴, 如果要犧牲一點的話, 寧願選平整一些的, 所以其實我覺得 TV 增強型鍍鋁那隻是蠻不錯的選擇.

還有哪些考量呢? 當然全金屬的比一堆塑膠的好吧? 現在還有碳纖的, WO那隻就是, 還有, 結構要堅固啊, 目鏡這麼貴, 可不要迷迷糊糊摔下來...還有, 結構是一堆太多片組合的也不好, 會位移嘛...石英玻璃 Quartz 比 Pyrex 的好, Pyrex 應該也比BK7 的好.

當然...以上都是從網路文章, 討論區看來再整理的...

作工精細, 白色粗顆粒塗裝顯得很堅固, 黑紅色的線條與字樣搭配得很好.

真正吸引我的是裝目鏡座邊那六顆小螺絲牢牢把座體鎖緊, 不用擔心使用一晚後脫落鬆動摔壞昂貴的目鏡以及BV. 當然還有那我愛死了的Clicklock 裝置. 與WO比起來, 怎麼覺得其aperture真的比較大?

再擺一張比較, 外觀上 Baader 一整個堅固

最後裝上鏡子

原本有幾個考量, 一個是高橋的天頂鏡, 一個是TV 的 everbright. 高橋的當然漂亮, 據說其鏡面用的是它們家以前牛頓鏡的副鏡. 而TV 另有其特點, 號稱外殼是一片式鋁材, 因為沒有接邊, 所以也沒有位移鬆動之虞, 當然號稱反射最準囉. 也有考慮過高橋 的"菱鏡", 因為便宜. 菱鏡比較容易有色差, 而且重...TSA-102 還好, 因為不是太短焦, 太短的鏡子光線入射傾角太大, 更容易造成色差, 所以大部分短焦鏡都配 mirror, 長焦才有配菱鏡. 菱鏡重, 所以也少見 2" 規格.

買天頂鏡時通常會注意到兩種數字...ㄜ...錢先不算啦! 一個是光反射後的"傳達"率(transmission), 標準鍍一層鋁膜: 88%; 加強一點兩層: 91%; 市場主要在賣的增強鋁鍍膜...3 層: 94%. 還有很多現在說 "電介質" 鍍上 22 層: 99%...這些重要嗎? 老實說人眼應該分不出來 96% 與 99%差別啦, 不過這個在賣東西時應該蠻受用的... 攝影應該分得出, 問題是誰攝影會用到天頂鏡啊? 鍍 22 層的據說可以用到天荒地老不會壞, 難怪 Baader 那隻上面敢寫: lifetime warranty.

那反射後的"傳達"率不是第一重要, 那應該是哪個? "平坦率" (flatness), 1/7, 1/10, 1/20 wave length 的表面平整率...這比上面提到的重要多了. 矛盾的是...越亮, 就要鍍越多層, 鍍越多層表面就越不容易平整...邏輯上蠻通的...所以, 光通率越高 (99%), 越平整 (1/10 wave length) 就越貴, 如果要犧牲一點的話, 寧願選平整一些的, 所以其實我覺得 TV 增強型鍍鋁那隻是蠻不錯的選擇.

還有哪些考量呢? 當然全金屬的比一堆塑膠的好吧? 現在還有碳纖的, WO那隻就是, 還有, 結構要堅固啊, 目鏡這麼貴, 可不要迷迷糊糊摔下來...還有, 結構是一堆太多片組合的也不好, 會位移嘛...石英玻璃 Quartz 比 Pyrex 的好, Pyrex 應該也比BK7 的好.

當然...以上都是從網路文章, 討論區看來再整理的...

2012年5月25日 星期五

不貪心看星星

日期: 2012-5-25 23:00 ~ 24:00

地點: 自家屋頂

目標: M53, M92, M13, Albireo, Porrima, Cor Caroli

TSA-102 + TeleVue Binovue on T-Mount

Tak LE 30; LE 18; Pentax XF 8.5; TV Pan 35

如果每天都看得很累, 我想再有興趣也沒辦法長久. 這半年來因為好天氣不多, 往往天氣一好就看到半夜, 第二天真的很累. 所以...今天看夜空不錯時, 著實猶豫了一陣, 明天要開一早上的會呢! 要不貪心真的不容易, 當你扛一堆東西上屋頂時, 難免會想看個夠, 才不至於辜負剛剛的苦心...今天還好上屋頂後雲從西方滲透而來, 少了很多目標. 如果做得到的話, 我也希望未來每次就看個 3~5 個目標就好.

先看兩個上次認識的新朋友, M53 與 M92. M92 真的好亮, 感覺比 M13 還亮, 可能是很集中? 可能有薄雲吧? 連M13星點都解不開 (都用BV), M51 也看不見. M53 離我們的銀河系非常遠, 58,000光年. 大小約 250光年, 有趣的是 M53 在銀河盤面之上, 離銀河核心約 60,000 光年, 如果我們到M53 然後回頭看銀河方向, 將可以看到 一個有 80 度 (滿月約 0.5 度) 的大盤面星體, 而中間核心與旋臂將清晰可見, 那實在是令人難以想像的畫面啊.

M92 離我們約 26,700光年, 大小約 85 光年

M13 離我們約 25,000光年, 大小約 145 光年, 年齡約 100 億歲, 如果把太陽擺在那裏, 從地球看太陽約是 19 等星, 應該沒有望遠鏡看得見吧? M13 裡面最亮的星是從地球看過去11等的紅巨星們, 每顆的亮度是太陽的2000倍. 裡面有多密集? 約每0.5立方光年的空間就有一顆星, 而地球所在的區域約每 360 立方光年才有一顆恆星. 如果M13裡面有一顆行星可以住人, 你的夜空將是密密麻麻像金星到滿月亮度的星星, 亮到沒有黑夜, 亮到你看不見宇宙的任何其他星體...

後來再看了Albireo, 仔細看, 慢慢看, 真的好美好美, 它周圍的星都很黯淡, 它們一亮橘一亮藍, 就像明星一樣閃閃發光. 還有...我的 BV 拆得開 2秒距的 porrima 耶, 真高興. 但是...不知是大氣關係嗎? BV 8.5mm (200X) 看雙星居然出現 2 顆失焦同心圓? 是對焦對不到? 還是繞射或干涉結果?

心得是...不貪心, 慢慢看, 更美.

地點: 自家屋頂

目標: M53, M92, M13, Albireo, Porrima, Cor Caroli

TSA-102 + TeleVue Binovue on T-Mount

Tak LE 30; LE 18; Pentax XF 8.5; TV Pan 35

如果每天都看得很累, 我想再有興趣也沒辦法長久. 這半年來因為好天氣不多, 往往天氣一好就看到半夜, 第二天真的很累. 所以...今天看夜空不錯時, 著實猶豫了一陣, 明天要開一早上的會呢! 要不貪心真的不容易, 當你扛一堆東西上屋頂時, 難免會想看個夠, 才不至於辜負剛剛的苦心...今天還好上屋頂後雲從西方滲透而來, 少了很多目標. 如果做得到的話, 我也希望未來每次就看個 3~5 個目標就好.

先看兩個上次認識的新朋友, M53 與 M92. M92 真的好亮, 感覺比 M13 還亮, 可能是很集中? 可能有薄雲吧? 連M13星點都解不開 (都用BV), M51 也看不見. M53 離我們的銀河系非常遠, 58,000光年. 大小約 250光年, 有趣的是 M53 在銀河盤面之上, 離銀河核心約 60,000 光年, 如果我們到M53 然後回頭看銀河方向, 將可以看到 一個有 80 度 (滿月約 0.5 度) 的大盤面星體, 而中間核心與旋臂將清晰可見, 那實在是令人難以想像的畫面啊.

M92 離我們約 26,700光年, 大小約 85 光年

M13 離我們約 25,000光年, 大小約 145 光年, 年齡約 100 億歲, 如果把太陽擺在那裏, 從地球看太陽約是 19 等星, 應該沒有望遠鏡看得見吧? M13 裡面最亮的星是從地球看過去11等的紅巨星們, 每顆的亮度是太陽的2000倍. 裡面有多密集? 約每0.5立方光年的空間就有一顆星, 而地球所在的區域約每 360 立方光年才有一顆恆星. 如果M13裡面有一顆行星可以住人, 你的夜空將是密密麻麻像金星到滿月亮度的星星, 亮到沒有黑夜, 亮到你看不見宇宙的任何其他星體...

後來再看了Albireo, 仔細看, 慢慢看, 真的好美好美, 它周圍的星都很黯淡, 它們一亮橘一亮藍, 就像明星一樣閃閃發光. 還有...我的 BV 拆得開 2秒距的 porrima 耶, 真高興. 但是...不知是大氣關係嗎? BV 8.5mm (200X) 看雙星居然出現 2 顆失焦同心圓? 是對焦對不到? 還是繞射或干涉結果?

心得是...不貪心, 慢慢看, 更美.

2012年5月24日 星期四

我的兄弟 -- Heat vs Pacer G5

我愛 Miami Heat 一定超過 10 年了, 從Tim Hardaway + Alonzo Morning 時代, 到 Eddie Jones, Brian Grant 全盛時期卻遭逢Alonzo換腎, 然後重建, 看著選進 Caron Butler, Dwayne Wade, 找來 Lamar Odom...再大換血 Shaquilla O'Neal, 拿到隊史第一次冠軍, 到現在的LCD三巨頭....事實上, 我一直跟隨的就是永遠的鐵血教練: Pat Reily. 為了一睹心目中永遠的偶像, 01年還特地飛到美國完成我的NBA之旅, 我到芝加哥, 印第安納, 密爾瓦基看了三場球, 尤其在印第安納, 中場後溜到熱火的休息區後面, 我可以清楚聽到油頭下戰術的吼叫聲, 喔...真是畢生難忘.

現在, 2012年季後賽第二輪, 熱火對決溜馬. Game 5 拳腳齊飛, 血濺全場, 先是D-Wade被惡性犯規撂倒, 血流滿面. 沒多久同梯的 UD40...Haslen, 一把轟倒剛剛那位 Hansbrough, 當然是惡性犯規, 全場觀眾站起來歡呼. 比賽接近尾聲, 新人pittman一肘撞向 Stephenson喉嚨, 當然也是惡性犯規...Stephenson這傢伙 G3 在 LeBron James 罰球時不斷做出輕蔑的表情, G4 賽前熱身, Juwan Howard 已經不爽的到溜馬休息區教訓Stephenson嘴巴放乾淨些...這些新聞都有寫很多了...

以"我們"的觀點, 通常是譴責球場的暴力行為, 要君子之爭啊, 要用球技贏人啊...結果我看了這麼多國外的新聞, 幾乎...沒有譴責? 我感受到的信息是... 我挺我兄弟, 你敢傷害他, 你就走著瞧, 一定要你付出代價... 我們會前仆後繼的幫我兄弟討回來...剛獲得今年NBA最佳CEO的 Larry Bird 怎麼說他的溜馬子弟兵? I can't believe my team went soft. S-O-F-T. I'm disappointment. I never thought it will happen. 酷吧? 時光好像一下就拉回1980年代我剛接觸NBA的時代, Haslen, Pittman 的行為根本就是Pat Reily戰術書的其中一章節, Larry Bird 愛死了Juwan Howard 的挑釁, 畢竟 Howard 是老派的球員. 想想 LeBron James當年在年輕的騎士隊, 有人這樣挺他嗎? 他自己也是一個乖乖牌模範生, 當年大Z被Rasheed Wallace打到滿臉血, 事後Rasheed還說, 對...他是故意的...當時場上James還跟Rasheed說說笑笑, 你說大Z心裡什麼感受?

這件事有著不同的觀念, 對我是有一些衝擊啦!

現在, 2012年季後賽第二輪, 熱火對決溜馬. Game 5 拳腳齊飛, 血濺全場, 先是D-Wade被惡性犯規撂倒, 血流滿面. 沒多久同梯的 UD40...Haslen, 一把轟倒剛剛那位 Hansbrough, 當然是惡性犯規, 全場觀眾站起來歡呼. 比賽接近尾聲, 新人pittman一肘撞向 Stephenson喉嚨, 當然也是惡性犯規...Stephenson這傢伙 G3 在 LeBron James 罰球時不斷做出輕蔑的表情, G4 賽前熱身, Juwan Howard 已經不爽的到溜馬休息區教訓Stephenson嘴巴放乾淨些...這些新聞都有寫很多了...

以"我們"的觀點, 通常是譴責球場的暴力行為, 要君子之爭啊, 要用球技贏人啊...結果我看了這麼多國外的新聞, 幾乎...沒有譴責? 我感受到的信息是... 我挺我兄弟, 你敢傷害他, 你就走著瞧, 一定要你付出代價... 我們會前仆後繼的幫我兄弟討回來...剛獲得今年NBA最佳CEO的 Larry Bird 怎麼說他的溜馬子弟兵? I can't believe my team went soft. S-O-F-T. I'm disappointment. I never thought it will happen. 酷吧? 時光好像一下就拉回1980年代我剛接觸NBA的時代, Haslen, Pittman 的行為根本就是Pat Reily戰術書的其中一章節, Larry Bird 愛死了Juwan Howard 的挑釁, 畢竟 Howard 是老派的球員. 想想 LeBron James當年在年輕的騎士隊, 有人這樣挺他嗎? 他自己也是一個乖乖牌模範生, 當年大Z被Rasheed Wallace打到滿臉血, 事後Rasheed還說, 對...他是故意的...當時場上James還跟Rasheed說說笑笑, 你說大Z心裡什麼感受?

這件事有著不同的觀念, 對我是有一些衝擊啦!

2012年5月22日 星期二

辨識后髮座

日期: 2012-5-21 23:00 ~ 24:30

地點: 自家屋頂

目標: 后髮座 (Coma Berenices), M53, M92

工具: WO Binocular ED 22x70 + Vixen ultima Z7x50 + TG2 mount

天氣還可以, 今天用雙筒來找找一些平常少找的目標, 尤其是那個后髮座, 今晚一定要用雙筒攻破你...

后髮討厭就在主星不亮, 四周也沒什麼好的指標星...是有一些亮星啦, 但是太遠一些...至少對我而言. 自從上次領悟到要用2顆以上的亮星當指標會比較好找之後, 今天就好好研究星圖先...

找 alpha 的計畫是...我發現porrima 與烏鴉相反的方向有一顆處女座 epsilon (Vindemiatrix) 蠻亮的, 中間是夾一顆不太亮, 但還看得到的 delta (Auvaand), 用delta 跟 epsilon 連線延伸一倍, 應該就在那裏啦...結果, 還沒看到coma alpha, 就先看到 M53 (GC), 視星等 7.7, 本來完全沒期望會看見的, 沒想到就這樣出現? 而且非常明顯. 因為找后髮之前, 才去找長蛇的 M68 (7.8), 超不明顯, 我還一直覺得會不會是幻覺? 順便提一下, M68 從烏鴉的連線去找還不難. 回到后髮...我事先誤打誤撞找到alpha再來觀察四周, 發現: 從處女 delta與epsilon連線, 還有大角星與其旁邊那顆小星的連線交點位置, 差不多就是后髮 alpha 位置啦. Gamma 呢? 也有方法了, 從大熊尾巴 alkaid 與獵犬alpha連線延伸約1倍距離, 差不多就是 gamma, 它的附近有一堆亮星, 不太會認錯. Beta喔? 當時笨沒有想說就用找alpha的連線繼續延伸就好啦, 結果沒去找. alpha 與 gamma找到就想說來找 M64, 不過...8.5等, alpha與gamma離得又太遠, 所以就放棄了.

Gamma 有一堆亮星, 方向搞不清楚前, 哪顆是gamma也不知道, 我對了星圖好久, 才略略有概念, 亮星連線約略有兩條平行線, 中間也有一條線的輪廓...我是用一個三角形的pattern當作中心來認其它的...

好啦, 到此為止, 甘願了...來看看其他星吧.

M4 ok, M80 還是似有似無, M6, M7 附近有雲, 還ok. M104 也不明顯. 回頭看北天, M57 可以, 倍率太小沒什麼好看. M13 ok....M92 也沒花太大功夫找到. 就武仙踩天龍三角頭的那隻腳(iota) 與 有M13 倒"K" 那一"邊" 的 eta, 兩星連線差不多在中間處就是啦, 也是很明顯好認...多謝幾年前躺在屋頂教好寶寶認星座的日子, 今年夏天再來拐她 上樓...

M81, M82緯度已低, 似有似無, M65, M66 直接放棄. M97 不行, M51 也不行...M3 用雙筒好找多了, 雙星看了 Albireo, Cor Caroli, 都不錯, 真是大小口徑皆宜的雙星組.

位置記得差不多了, 下次用折射鏡放大來看看...

地點: 自家屋頂

目標: 后髮座 (Coma Berenices), M53, M92

工具: WO Binocular ED 22x70 + Vixen ultima Z7x50 + TG2 mount

天氣還可以, 今天用雙筒來找找一些平常少找的目標, 尤其是那個后髮座, 今晚一定要用雙筒攻破你...

后髮討厭就在主星不亮, 四周也沒什麼好的指標星...是有一些亮星啦, 但是太遠一些...至少對我而言. 自從上次領悟到要用2顆以上的亮星當指標會比較好找之後, 今天就好好研究星圖先...

找 alpha 的計畫是...我發現porrima 與烏鴉相反的方向有一顆處女座 epsilon (Vindemiatrix) 蠻亮的, 中間是夾一顆不太亮, 但還看得到的 delta (Auvaand), 用delta 跟 epsilon 連線延伸一倍, 應該就在那裏啦...結果, 還沒看到coma alpha, 就先看到 M53 (GC), 視星等 7.7, 本來完全沒期望會看見的, 沒想到就這樣出現? 而且非常明顯. 因為找后髮之前, 才去找長蛇的 M68 (7.8), 超不明顯, 我還一直覺得會不會是幻覺? 順便提一下, M68 從烏鴉的連線去找還不難. 回到后髮...我事先誤打誤撞找到alpha再來觀察四周, 發現: 從處女 delta與epsilon連線, 還有大角星與其旁邊那顆小星的連線交點位置, 差不多就是后髮 alpha 位置啦. Gamma 呢? 也有方法了, 從大熊尾巴 alkaid 與獵犬alpha連線延伸約1倍距離, 差不多就是 gamma, 它的附近有一堆亮星, 不太會認錯. Beta喔? 當時笨沒有想說就用找alpha的連線繼續延伸就好啦, 結果沒去找. alpha 與 gamma找到就想說來找 M64, 不過...8.5等, alpha與gamma離得又太遠, 所以就放棄了.

Gamma 有一堆亮星, 方向搞不清楚前, 哪顆是gamma也不知道, 我對了星圖好久, 才略略有概念, 亮星連線約略有兩條平行線, 中間也有一條線的輪廓...我是用一個三角形的pattern當作中心來認其它的...

好啦, 到此為止, 甘願了...來看看其他星吧.

M4 ok, M80 還是似有似無, M6, M7 附近有雲, 還ok. M104 也不明顯. 回頭看北天, M57 可以, 倍率太小沒什麼好看. M13 ok....M92 也沒花太大功夫找到. 就武仙踩天龍三角頭的那隻腳(iota) 與 有M13 倒"K" 那一"邊" 的 eta, 兩星連線差不多在中間處就是啦, 也是很明顯好認...多謝幾年前躺在屋頂教好寶寶認星座的日子, 今年夏天再來拐她 上樓...

M81, M82緯度已低, 似有似無, M65, M66 直接放棄. M97 不行, M51 也不行...M3 用雙筒好找多了, 雙星看了 Albireo, Cor Caroli, 都不錯, 真是大小口徑皆宜的雙星組.

位置記得差不多了, 下次用折射鏡放大來看看...

2012年5月14日 星期一

春天的雙星

日期: 2012-5-14 23:00 ~ 24:00

地點: 自家屋頂

目標: 春天雙星 Porrima, Cor Caroli, Izar; M13, Coma

TSA-102 + TeleVue Binovue on T-Mount

Tak LE 30; LE 18; Pentax XF 8.5; WO UWAN 4

這篇在四月份的 S&T, 作者是 James Mullaney, 列下來先, 有好天氣再一個一個看...

1. Iota Cancri: 4.1/6.0 31"; 號稱是春天的 Albireo, 著名的雙星觀測者 Sissy Haas 形容是 "Most striking color-contraster"; 建議用低倍, 甚至有人建議微失焦, 會更增強其顏色對比效果. 這組是 binary, A是一顆超巨星, 大約比太陽亮 215X, B 比太陽亮 16X. 若從A看B, B 差不多像一顆滿月的亮度, 如果反過來從B看A, 則亮10倍. A 因質量開始衰減, 弱化彼此間重力吸引, 所以正逐漸慢慢分開, 總有一天不會再連一起.

--> 今年來不及看了, 明年請早.

2. Algieba (gamma Leonis): 2.4/3.6 4.6"; 兩顆顏色相近(橘色), 亮的那顆亮度是太陽的285X, 另一顆是72X, 兩顆都是巨星, 據說 binary 兩顆都是巨星的情形很罕見? 周期蠻長的, 差不多510年繞一圈. 很有趣的是 2010 年科學家發現有一顆行星在繞著亮的那一顆轉.

--> 去年看過多次了, 今年沒那麼想看.

3. 24 Comae Berenices: 5.1/6.3 20"; "Clone of Albireo", 又是一個拿天鵝頭來做比較的例子, 但是暗一些, 這組真冷門, google了半天找不到什麼資料...不過我得先克服找后髮的障礙, 才有機會看見.

--> 昨天收工前用 7x50 有好好認了一下后髮, 真的很難, 太暗了...

4. Porrima (gamma Virginis): 3.5/3.5 1.8"; 才1.8" 很挑戰喔, 不過因為找M104都會看這顆與烏鴉的連線, 找到目標是沒問題啦...這組過去10年可不容易看見, 也是 binary , 週期為168年, 算快的. 兩顆質量都差不多, 比太陽重約1.5倍, 又還年輕, 所以溫度比較高, 看起來成藍白色.

--> 4mm (200X) 恰恰好拆開, 兩個大小差不多的藍白色星. 8.5mm (100X) 不行. 這組周期... 這兩年才有機會看到, 未來 100 年會越來越好, 哈哈...

5. Cor Caroli (alpha canum venaticorum): 2.8/5.5 19"; 雜誌上說...striking unequal pair, subtle color contrast...坦白說, 大小, 明暗...ok, 顏色就不太明顯了. 因為分很開, 所以隨便都拆得開, 一大一小, 一亮一暗. 小的那顆是一顆磁場超強的星星, 有多強? 太陽只比地球強個幾倍而已, 而它比地球強 1500X. 而且他還有很怪異的化學組成成分如矽(矽有很稀奇喔?), 汞, 還有一些稀有元素…

--> 100X 後顏色差異就出來了, 一藍白一暗橘色, 蠻漂亮的. 4mm (200X) 後顏色分得更出來, 還不錯.

6. Izar (epsilon bootis): 2.6/4.8 2.9"; 偉大的雙星天文學家 Wilhelm struve 叫他 Pulcherrima, 意思是: most beautiful one, 我看WIKI 也用 Pulcherrima 來當這組雙星的名字之一耶... 2.9" 也蠻挑戰的 (獅子gamma 是4.6"). 大的那顆(較亮, 橘色的) 已經快掛了, 融合到核心氫原子部份, 以它的質量範圍預測, 它終將變成一個行星狀星雲, 然後最後變白矮星. 另一顆會活比較久, 到時侯兩顆亮度對調豬羊變色.

--> 8.5mm (100X) 就可以拆開, 一大一小, 可能放大倍率太小, 顏色對比不明顯, 不過因為當時在天頂, 星點靠很近卻也很銳利, 看久就覺得有另外一種美感. 4mm (200X)反而模糊...奇怪, 在天頂耶.

7. Xi Bootis: 4.8/7.0 5.9": 這個是罕見, 亮度與重量皆小於太陽, 但"肉眼"可見的星. 因為顏色對比強烈, 所以也廣為大家所愛, 而且它們是離我們地球最近的binary star系統, 22光年而已. 有研究顯示應該存在第三顆低質量的星星跟它們引力重心拉在一起, 不過沒有人真正找到過就是了. 雙星觀測者都對這一組讚譽有加, 相信應該是蠻讚的.

--> 可惜經緯儀卡到...調不到位置, 所以放棄先.

心得:

目鏡邊緣星點利不利重要嗎? 當然重要, 尤其尋星時, 要仔細看著邊邊也許目標就出現在那裏, 如果軟掉或變形就可惜了...

還有, M13 單眼 8.5mm 就解開一些星點了, 4mm 跑出好多亮點, 改用雙眼就不行, 8.5mm 勉強有幾點而已.

地點: 自家屋頂

目標: 春天雙星 Porrima, Cor Caroli, Izar; M13, Coma

TSA-102 + TeleVue Binovue on T-Mount

Tak LE 30; LE 18; Pentax XF 8.5; WO UWAN 4

這篇在四月份的 S&T, 作者是 James Mullaney, 列下來先, 有好天氣再一個一個看...

1. Iota Cancri: 4.1/6.0 31"; 號稱是春天的 Albireo, 著名的雙星觀測者 Sissy Haas 形容是 "Most striking color-contraster"; 建議用低倍, 甚至有人建議微失焦, 會更增強其顏色對比效果. 這組是 binary, A是一顆超巨星, 大約比太陽亮 215X, B 比太陽亮 16X. 若從A看B, B 差不多像一顆滿月的亮度, 如果反過來從B看A, 則亮10倍. A 因質量開始衰減, 弱化彼此間重力吸引, 所以正逐漸慢慢分開, 總有一天不會再連一起.

--> 今年來不及看了, 明年請早.

2. Algieba (gamma Leonis): 2.4/3.6 4.6"; 兩顆顏色相近(橘色), 亮的那顆亮度是太陽的285X, 另一顆是72X, 兩顆都是巨星, 據說 binary 兩顆都是巨星的情形很罕見? 周期蠻長的, 差不多510年繞一圈. 很有趣的是 2010 年科學家發現有一顆行星在繞著亮的那一顆轉.

--> 去年看過多次了, 今年沒那麼想看.

3. 24 Comae Berenices: 5.1/6.3 20"; "Clone of Albireo", 又是一個拿天鵝頭來做比較的例子, 但是暗一些, 這組真冷門, google了半天找不到什麼資料...不過我得先克服找后髮的障礙, 才有機會看見.

--> 昨天收工前用 7x50 有好好認了一下后髮, 真的很難, 太暗了...

4. Porrima (gamma Virginis): 3.5/3.5 1.8"; 才1.8" 很挑戰喔, 不過因為找M104都會看這顆與烏鴉的連線, 找到目標是沒問題啦...這組過去10年可不容易看見, 也是 binary , 週期為168年, 算快的. 兩顆質量都差不多, 比太陽重約1.5倍, 又還年輕, 所以溫度比較高, 看起來成藍白色.

--> 4mm (200X) 恰恰好拆開, 兩個大小差不多的藍白色星. 8.5mm (100X) 不行. 這組周期... 這兩年才有機會看到, 未來 100 年會越來越好, 哈哈...

5. Cor Caroli (alpha canum venaticorum): 2.8/5.5 19"; 雜誌上說...striking unequal pair, subtle color contrast...坦白說, 大小, 明暗...ok, 顏色就不太明顯了. 因為分很開, 所以隨便都拆得開, 一大一小, 一亮一暗. 小的那顆是一顆磁場超強的星星, 有多強? 太陽只比地球強個幾倍而已, 而它比地球強 1500X. 而且他還有很怪異的化學組成成分如矽(矽有很稀奇喔?), 汞, 還有一些稀有元素…

--> 100X 後顏色差異就出來了, 一藍白一暗橘色, 蠻漂亮的. 4mm (200X) 後顏色分得更出來, 還不錯.

6. Izar (epsilon bootis): 2.6/4.8 2.9"; 偉大的雙星天文學家 Wilhelm struve 叫他 Pulcherrima, 意思是: most beautiful one, 我看WIKI 也用 Pulcherrima 來當這組雙星的名字之一耶... 2.9" 也蠻挑戰的 (獅子gamma 是4.6"). 大的那顆(較亮, 橘色的) 已經快掛了, 融合到核心氫原子部份, 以它的質量範圍預測, 它終將變成一個行星狀星雲, 然後最後變白矮星. 另一顆會活比較久, 到時侯兩顆亮度對調豬羊變色.

--> 8.5mm (100X) 就可以拆開, 一大一小, 可能放大倍率太小, 顏色對比不明顯, 不過因為當時在天頂, 星點靠很近卻也很銳利, 看久就覺得有另外一種美感. 4mm (200X)反而模糊...奇怪, 在天頂耶.

7. Xi Bootis: 4.8/7.0 5.9": 這個是罕見, 亮度與重量皆小於太陽, 但"肉眼"可見的星. 因為顏色對比強烈, 所以也廣為大家所愛, 而且它們是離我們地球最近的binary star系統, 22光年而已. 有研究顯示應該存在第三顆低質量的星星跟它們引力重心拉在一起, 不過沒有人真正找到過就是了. 雙星觀測者都對這一組讚譽有加, 相信應該是蠻讚的.

--> 可惜經緯儀卡到...調不到位置, 所以放棄先.

心得:

目鏡邊緣星點利不利重要嗎? 當然重要, 尤其尋星時, 要仔細看著邊邊也許目標就出現在那裏, 如果軟掉或變形就可惜了...

還有, M13 單眼 8.5mm 就解開一些星點了, 4mm 跑出好多亮點, 改用雙眼就不行, 8.5mm 勉強有幾點而已.

試用新的經緯儀

終於有點好天氣了, 趕快拿來試試...

先試改過的TG2, 本來想賣掉, 現在搖身一變, 變成大雙筒的新家...

結果是非常滿意, 非常穩固, 而且有微調裝置之後真的很好用, 連目標都變清楚了. 缺點是腳架太短, 要跪著操作, 尤其天頂...不過因為穩, 讓我更有意願使用啦, 未來找難找的目標, 辨識難認的星座...例如后髮, 可以先拿他當先鋒部隊, 等到熟悉位置後再派4"鏡來觀賞.

再來搬 T-mount, 第一次出勤, 上樓是座與腳一起扛, 有夠重, 不實際...下樓時把頭拆掉分開扛, 好多了, 下次要這樣才對.

T-mount 實在有穩, 不管換目鏡, BV, 拆 diagonal 加濾鏡...怎麼操, 他不動就是不動, 高倍調焦幾乎沒感覺, 光這兩點我就認為100分了. 垂直軸的慢速控制器給我手賤調過, 變得有些重手, 不像水平軸那樣輕鬆, 怎麼辦? 繼續來亂調嗎?

昨天先看 5139, 居然解不開星點, 可能是緯度低吧? M4 解得開, 很漂亮. M7 更美, 尤其用BV...講到這, 現在換回單眼已經無法適應了, 雙目看起來又大又舒服...真是不歸路. M13 也解不開, 不過在天頂, 有夠亮, 用7x50 看還以為是一顆星星. M57 加UHC沒有想像中的色彩非凡, 但是的確有比較易見. 變平滑且清楚一些, 從 54X 到 200X中空的環都非常清楚, 還看了一下 Cor Caroli ... 獵犬的alpha, 2.8/5.5 19", 一大一小, 一亮一暗, 一藍白一暗橘, 蠻漂亮的.

先試改過的TG2, 本來想賣掉, 現在搖身一變, 變成大雙筒的新家...

結果是非常滿意, 非常穩固, 而且有微調裝置之後真的很好用, 連目標都變清楚了. 缺點是腳架太短, 要跪著操作, 尤其天頂...不過因為穩, 讓我更有意願使用啦, 未來找難找的目標, 辨識難認的星座...例如后髮, 可以先拿他當先鋒部隊, 等到熟悉位置後再派4"鏡來觀賞.

再來搬 T-mount, 第一次出勤, 上樓是座與腳一起扛, 有夠重, 不實際...下樓時把頭拆掉分開扛, 好多了, 下次要這樣才對.

T-mount 實在有穩, 不管換目鏡, BV, 拆 diagonal 加濾鏡...怎麼操, 他不動就是不動, 高倍調焦幾乎沒感覺, 光這兩點我就認為100分了. 垂直軸的慢速控制器給我手賤調過, 變得有些重手, 不像水平軸那樣輕鬆, 怎麼辦? 繼續來亂調嗎?

昨天先看 5139, 居然解不開星點, 可能是緯度低吧? M4 解得開, 很漂亮. M7 更美, 尤其用BV...講到這, 現在換回單眼已經無法適應了, 雙目看起來又大又舒服...真是不歸路. M13 也解不開, 不過在天頂, 有夠亮, 用7x50 看還以為是一顆星星. M57 加UHC沒有想像中的色彩非凡, 但是的確有比較易見. 變平滑且清楚一些, 從 54X 到 200X中空的環都非常清楚, 還看了一下 Cor Caroli ... 獵犬的alpha, 2.8/5.5 19", 一大一小, 一亮一暗, 一藍白一暗橘, 蠻漂亮的.

烘豆記錄 (葉門伊詩瑪莉野生摩卡) --- 總共烘 4 次

這次的曲線看起來就很醜, 前面 5min 升溫太急, 後面要全力升溫時卻慢了下來, 設定200度一爆的缺點是...等到200再關火滑已經來不及啦, 溫度會一路飆升到 210, 慘...過兩天喝就知道了. 不過我已經擬定下次的計畫了, 12min: 200; 11min: 185; 10min: 170; 9min: 155; 8min: 140, 以上是要以RF 300 最大火力衝的. 假設反曲點在 70度, 每分鐘上升 10度, 因此11min 就要關火滑行...就是這樣試試看啦!

上次烘的耶加雪夫天然香水上回泡, 居然出現很讚的東方美人香氣, 今天卻怎樣都泡不出來...

5/15 update: 我知道了, 水溫要 90 度, 沖完 2 min 內要拿開濾杯聞, 就可以聞到, 尖銳時就是東方美人香, 鬆散一點就變成紅糖香...口感也很好, 冷一點就不行了.

昨天烘法...想讓它 16 min 一爆, 慢慢烘, 看會磨掉一些雜味嗎? 所以就設定 16min 到 190. 往回推到 13min 160, 然後看反區點溫度, 再來決定每分鐘升溫幅度...於是出現底下的曲線. 問題有... 停火滑行時有點停不下來, 還是有點暴衝. 還有, 一爆爆了1.5 min 還沒爆完, 但是因為溫度還在升, 快升到210了, 就不等它爆完下豆先, 不知結果如何? 到底我能不能烘好這隻豆呢? 好想趕快再烘喔!!

上次烘的耶加雪夫天然香水上回泡, 居然出現很讚的東方美人香氣, 今天卻怎樣都泡不出來...

5/15 update: 我知道了, 水溫要 90 度, 沖完 2 min 內要拿開濾杯聞, 就可以聞到, 尖銳時就是東方美人香, 鬆散一點就變成紅糖香...口感也很好, 冷一點就不行了.

2012-5-21 update:

先講上一次烘的結果...

爛...真爛啊, 雖然不太願意承認, 但是...有尿騷味, 像小寶寶尿布打開的味道. 那個味道如果再濃一點...就會變成巧克力的甜香味, 問題是...就到不了. 口感呢? 濃, 油脂滑膩感, 有後韻, 但不是甜味, 有點像苦味又不太像, 鼻腔有煙熏味, 還有一點點梅香味, 但是不夠, 很弱...我看直達伊詩瑪莉的杯測, 裡面說要擺 7~14 天再喝, 也許喔, 因為比上禮拜擺 3 天好很多了, 上禮拜的真的是直接倒掉. 再給它放一禮拜再喝...

2012-5-24 update:

今天沒豆子了, 只好喝這隻第一次烘的 (12min 一爆的).

結果, 呵呵呵...尿騷味不見了, 而且仔細聞, 香味至少有 2 種, 我當然分辨不出來呀, 只是覺得...甜甜的, 巧克力? 可可? 低沉濃郁的花香? 口感呢...也不苦了, 鼻腔仍有些些煙燻味, 油脂滑潤的口感依舊, 也沒有酸味耶...倒是開始有一點甜味...可惜, 沒有了, 喝完了, 下禮拜來喝 16min 一爆那烘的, 這次學乖了, 至少擺到下星期四.

2012-5-27 update:

今天做 12 min 一爆, 以改善第一次烘這次豆的缺點為目標來烘看看. 一切順利, 除了前五分鐘升太快以外, 因為怕反區點以後無法追上預設溫度, 所以進豆後並無關火, 等到發現溫度升太快時再關已經來不及了. 這次的滑行也做比第一次烘時來得好一些, 但是還是升太快, 下次也許 11~12 min 間, 180~190 度間 就要關火滑了. 最後這次給它爆足 2min, 上次一爆都沒爆完, 溫度又一直升, 就忍不住下豆了. 烘焙曲線跟第一次幾乎一模一樣, 有準喔.

2012-6-3 update:

這是這隻豆最後一次烘, 因為之前分給別人一些, 所以剩下尷尬的 270 克, 想了半天決定做一次來烘. 計畫做 12min 一爆.

反曲點一樣, 約一分鐘左右 90 度, 跟 5/21 那次一樣, 所以就是讓它慢慢在5min 時到 120, 然後每分鐘昇10度的曲線, 順利的話, 第11分鐘會到 180, 就來關火了, 免得滑行時停不下來, 至少我確定到190關火一定來不及.

這次出現的問題是, 第6分鐘開始加溫後, lag 1.5 min才快速升溫, 這還ok, 因為剛剛溫度已經比計畫的高了, 等到第8, 9 分鐘時發現升太快, 必須減速時又要lag 1.5min, 在做最後衝刺升溫時還是會碰到lag, 因此曲線就不是很平順了...這也沒辦法啦!!

最後...比預計晚1.5min一爆, 這次滑行得很好, 差不多爆個1.5min已經沒什麼報聲了, 溫度似乎開始要下降了...就趕快下豆.

訂閱:

文章 (Atom)